서 언

재료 및 방법

시험 재료

저장 처리 및 유통 온도

기체조성 및 품질분석

가용성 고형물 함량(SSC) 및 pH 측정

관능품질 평가

미생물 분석

통계 분석

결과 및 고찰

품질조사

관능평가

미생물 안전성 조사

Heat-map, 주성분(PCA) 및 상관관계 분석

서 언

팽이버섯(Flammulina velutipes)은 담자균류 주름버섯목(Agaricales)에 송이과(Tricholomataceae) 속하는 버섯으로 전 세계적으로 가장 인기있는 4대 식용 버섯 중 하나이다(Dong et al., 2021). 팽이버섯의 자실체는 4–12°C에서 발생되어 저온 버섯으로 알려져 있으며, 주로 아시아지역에서 많이 재배되고 있다(Kim et al., 2016). 팽이버섯은 golden needle mushroom, enoki mushroom, winter mushroom 등 다양한 이름으로 알려져 있으며, 연중 재배와 대량 생산이 가능한 특성 덕분에 계절에 관계없이 언제든지 식용으로 즐길 수 있는 장점이 있다(Woo et al., 2017). 주요 영양성분으로는 다당류, 식이 섬유, 필수 아미노산, 단백질, 비타민 B1, B2, niacin, folic acid 등이 고르게 함유되어 있어 항암효과, 항산화, 항종양활성, 콜레스테롤 저하 및 면역 조절에 효과적이라고 규명되었다(Kim et al., 2014; Kim et al., 2016).

하지만 팽이버섯은 장기적으로 선도 유지가 불가능한 단점을 가지고 있는데, 이는 팽이버섯의 구조 특성상 높은 수분함량(85–95%)과 표면 보호 큐티클층이 없어 조직이 쉽게 손상되며 미생물의 번식이 쉽게 이루어지기 때문이다. 또한 수확 후에도 생육 및 호흡 변화로 인해 성분 변화가 빠르게 일어나며, 이러한 변화는 수분 손실, 갓의 개열, 줄기 신장, 이취 발생, 갈변 및 미생물 번식 등의 품질 저하 특성으로 나타난다(Shin et al., 2009; Lim et al., 2014).

이러한 문제점을 해결하기 위해 버섯은 저온 저장, controlled atmosphere(CA) 저장(Park et al., 2020), modified atmosphere(MA) 저장(Shin et al., 2009) 등의 기술을 이용하고 있다. 특히 팽이버섯의 경우, 가장 대표적인 포장 방법으로 MA 포장 내부에 진공 처리를 한 뒤 저온에서 유통하는 방식으로 활용되고 있다(Lim et al., 2014). 선박을 이용한 수출의 증가로 국내 유통보다 장기간의 품질 유지가 요구되면서, 기존 국내에서 적용되는 진공포장기술을 검증하는 연구들이 진행되었다(Kang et al., 2001; Park et al., 2003). Lim et al. (2014) 및 Choi et al. (2022b)은 진공상태의 지속성이 저장성에 영향을 미치는 중요 요인임을 강조하면서, 특히나 수출과 같이 유통기간이 긴 경우 진공이 풀릴 때 품질 저하가 가속화될 수 있는 문제를 지적하였다.

한편, 2021년도 KATI 농식품 수출정보에 따르면 국내 전체 버섯의 생산량은 144,893 ton이며 새송이버섯(47,766ton, 33%), 팽이버섯(26,128ton, 18%)을 차지하고 있으며, 대한민국에서 생산된 팽이버섯의 7,860ton인 30%가 수출되었다. 하지만 최근 미국, 캐나다, 유럽 등에서 식중독 유발 병원성 세균인 Listeria monocytogenes가 검출되어 리콜 조치로 인해 2021년 기준 전년대비 미국에서 35%, 캐나다에서 46% 수출량이 감소하였다. L. monocytogenes는 그람 양성균으로 저온에서도 증식이 가능하며 장기간 생존하는 능력을 가지고 있어 고령자, 임산부, 신생아 등 면역력이 낮은 사람들에게 감염성이 높아, 팽이버섯의 미생물 안전성 확보가 매우 시급한 실정이다(Leong et al., 2013). 팽이버섯의 유해 미생물 제어는 생산 단계에서 오염을 예방하는 것이 가장 중요하지만, Kim et al. (2020)은 수확 후 수출과정에서 또한 유해 미생물의 생육을 억제시키는 것이 필수적임을 강조하였다. 그러나 팽이버섯의 수출 과정에서 Listeria monocytogenes의 증식을 억제하기 위해 탈기 정도에 따른 미생물 생장을 조절하는 방법에 대한 연구 사례는 매우 부족한 실정이다.

팽이버섯의 저장관련 연구로 Lim et al. (2014)은 유통기간 연장을 위한 적합한 진공 필름을 선발하기 위해 PE + PP, OPP 및 LDPE 필름으로 진공 포장하여 10°C에서 2주간 저장하여 품질 변화를 비교하였다. LDPE 필름은 갈변, 줄기신장, 호흡률 급변, 조직 연화와 같은 변질이 포장 후 7일 이내로 가장 빠르게 일어났으며, OPP 필름이 가장 안정된 호흡률로 외부색도 및 신장억제 현상이 유지하여 적합한 필름으로 선정되었다. Kang et al. (2001)은 필름 종류 polypropylene CPP, polyolefin RD106와 PD941 및 포장 방법 control stretch-wrapped, sealed with normal air, 반 진공 포장, 진공 포장 등을 적용하여 10°C에서 14일간 저장하여 가스 조성, 수분손실, 중량 감소, 줄기 신장, 외부 색상 및 관능 품질을 평가하였다. Polyolefin RD106 필름이 선도유지에 가장 효과적인 필름으로 선정되었으며, 진공 포장이 다른 포장들에 비해 수분 감소가 적었으며 줄기 신장이 억제되었다. 하지만 진공 포장 및 반 진공 포장 사이에 색상 및 전체적인 관능 평가를 비교하였을 때 유의적인 차이는 나타나지 않았다.

한편 팽이버섯의 세균이나 미생물의 증식을 억제하기 위해 여러 가지 처리를 한 연구들이 보고되었다. Minh (2022)는 팽이버섯에 150W corona discharge plasma를 처리하여 중량 감소, total soluble solid, Vitamin C는 유지하며, total Aerobic count, Coliform, Enterobacteriaceae 등의 미생물을 억제하였다고 보고하였다. 또한 Yuk et al. (2007)은 팽이버섯에 오존 3ppm 및 유기산 1%를 복합처리하여 Escherichia coli O157:H7 및 L. monocytogenes 등의 병원성 미생물이 각각 2.26 및 1.32-log count를 감소되는 것을 확인하였다.

이와 같이 팽이버섯의 기존 선행연구들은 유통기한 연장을 위한 적절한 필름 선정 및 탈기 정도에 따른 품질 차이를 확인하는 것에 그쳤다. 또한 여러 가지 처리를 통한 미생물 증식 억제에 관련된 연구를 진행하였으나, 탈기 정도에 따른 수확 후 품질을 평가하는 품질 인자 및 미생물 안전성에 관한 연구는 전무하다. 따라서 본 실험은 현재 미생물 안전성 문제로 수출이 감소한 팽이버섯을 대상으로, 미국으로 선박 수출을 전제로 하여 3주일의 수송 기간 및 현지 유통기간 1주일까지 탈기 정도에 따른 저장성, 품질 변화 및 미생물 생장 억제에 미치는 영향을 조사하고자 하였다.

재료 및 방법

시험 재료

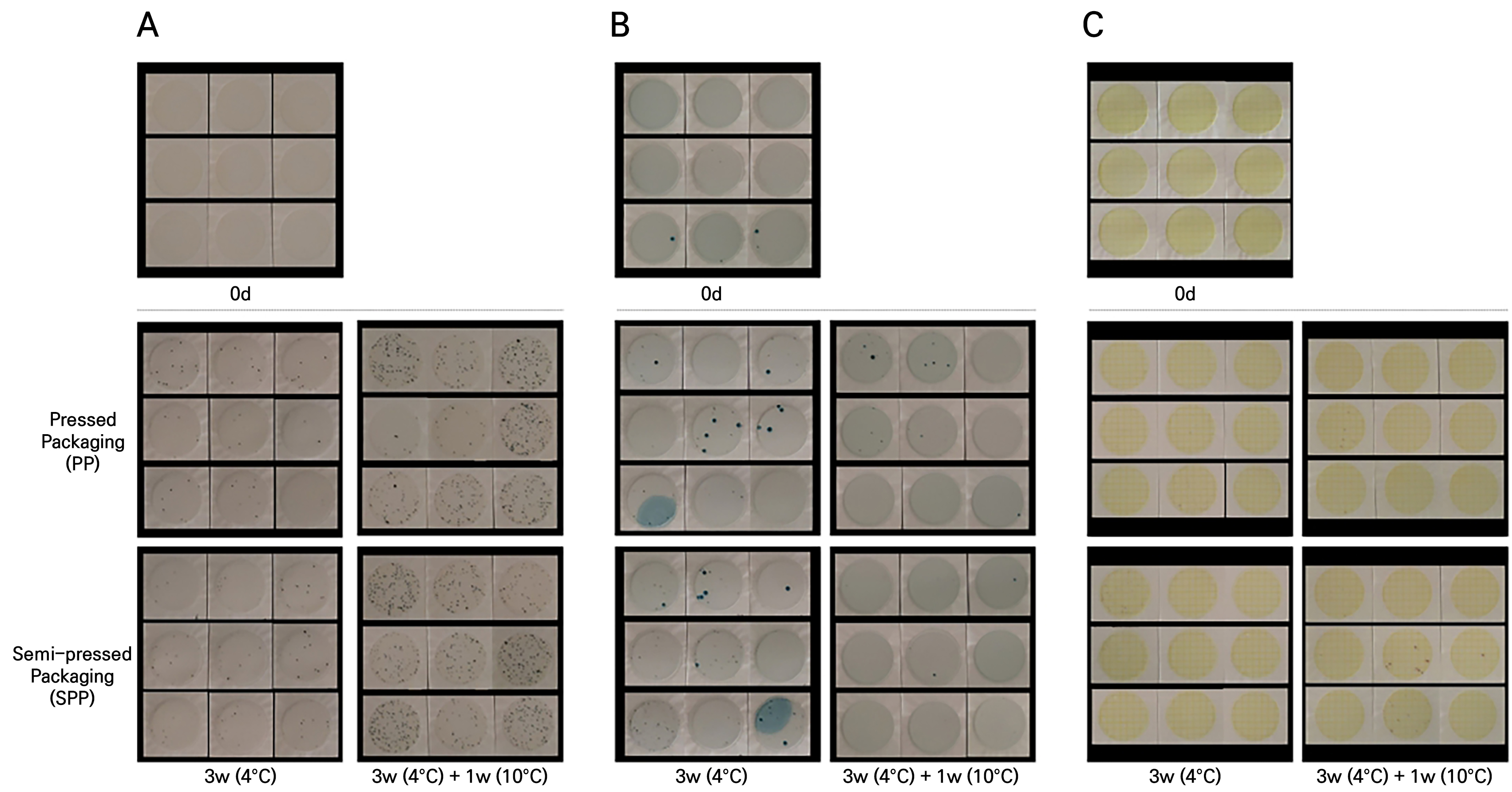

2022년 12월 2일 호남버섯(전라남도 나주시 노안면)에서 생산된 팽이버섯(Flammulina velutipes)을 포장실로 옮겨 가로와 세로 각각 25 × 25cm로 재단된 30µm CPP 포장 필름을 이용하여 진공 포장하였다. 사용된 30µm CPP 필름은 산소투과도가 3,500cm3 × m-2 d-1 atm-1, 투습도는 16.5g × m-2 d-1의 특성을 가지고 있다. 1박스에 150g 단위로 34개가 포장된 팽이버섯 60박스를 팔렛타이징하여 국립원예특작과학원 저장유통과(전라북도 완주군)로 이동하였다. 팽이버섯의 포장 방법은 Byeon et al. (2022)의 연구에서 제시된 토마토의 품질 유지에 효과적인 포장방법을 참조하였다. 포장단위는 150g 내외로 하여 측정 일수마다 포장의 탈기상태가 유지가 되는 정도에 따라 진공 포장(pressed packaging, PP) 및 반 진공 포장(semi pressed packaging, SPP)를 선별하여 탈기 정도에 따른 모의 저온 수송 및 현지 유통 조건에서 품질 유지효과를 확인하고자 하였다(Fig. 1). 진공포장(PP)은 각각 상품과 포장필름이 밀착되어 있는 상태의 차이로 갓과 대 부위가 단단하게 모여있는 상태로 상품성이 있는 팽이버섯이라고 분류하였고, 반 진공 포장(SPP)은 상부 봉지와 갓 부위가 퍼져있거나 갓 부위가 모여 있어도 대 부분의 단단함이 없는 상품성이 떨어지는 포장환경이라고 분류하고 팽이버섯의 품질을 조사하였다.

저장 처리 및 유통 온도

저온 저장은 실제 미국까지 수출되는 기간을 고려하여 리퍼 컨테이너에서 4°C의 환경에서 3주간 저장하였으며(Donglu et al., 2016), 저온 유통은 현지의 유통부터 판매까지 이루어지는 대형 마트 및 소매상의 저장환경과 유사하게 조성하고자 10°C의 환경에서 저장하면서 2주간 보관한 후 이화학적 품질, 관능평가 및 미생물 안전성 조사를 실시하였다(Kang et al., 2001; Park et al., 2003).

기체조성 및 품질분석

경도의 측정 부위는 색도를 측정하는 부위와 일치하도록 설정하였으며 대와 배지의 경계면에서부터 윗쪽으로 2cm 부분을 시료의 양면으로 측정하였다(Lim et al., 2014). 직경이 2mm가 되는 probe가 부착된 물성측정기(Texture Analyzer TA. XT2, SMS, Godalming, UK)를 이용하여 투과속도 2mm/sec로 10mm 깊이까지 뚫고 들어갈 때 조직의 저항값을 측정하였으며, 단위는 Newton(N)로 표기하였다. 팽이버섯의 표면 색도는 색차계(CR-400, Konica Minolta Corp., Tokyo, Japan)을 이용하여 CIE L*(lightness), a*(green-red)와 b*(blue-yellow) 값을 측정하였다. 갈변 지수(BI)는 BI = 100(x–0.31) / 0.17, x = (a–1.75 × L) / (5.645 × L) + [a–(3.012 × b)]로 평가되었다. 저장 및 유통 기간 중 포장 내 기체조성(CO2)은 포장 필름 표면에 septum을 부착한 뒤 헤드스페이스 가스 분석기(CheckMate 9900, PBI Dansensor Co, Ringsted, Denmark)를 이용하여 측정하였다. 호흡률은 Sangwanangkul et al. (2017)이 설명한 방법으로 gas chromatograph(Aglient Technologies 7890B GC system, Agilent Technologies, Wilmington, USA)를 이용하여 분석하였다. 밀봉된 1L 용기에서 1시간 동안 팽이버섯을 포집하여 syringe를 이용해 gas 1mL를 추출하였으며, 각 처리마다 3반복을 진행하였다. Injection 및 column의 온도는 각각 110°C 와 70°C였다. CO2를 측정하는데 사용된 thermal conductivity는 150°C로 설정되었다.

가용성 고형물 함량(SSC) 및 pH 측정

가용성 고형물 함량(SSC) 및 pH 측정을 위해 팽이버섯 대 중앙 부위의 5cm를 절단한 후 시료를 착즙하여 refractometer(PAL-1, Atago, Tokyo, Japan) 및 pH meter(SevenCompact S220 pH meter, Mettler Toledo, Switzerland)를 이용하여 측정하였다.

관능품질 평가

팽이버섯의 품질은 객관적 품질 요소인 이화학적 분석뿐만 아니라 관능적 특성을 이용하여 품질을 평가할 수 있다. 버섯의 품질 저하를 알 수 있는 관능적 특성은 Lim et al. (2014) 및 Donglu et al. (2016)의 방법을 응용하여 결정되었다. 이러한 속성에는 이취, 갈변, 줄기 신장 및 갓 개열이 포함되며, 10명의 숙련된 평가사로 구성된 패널에 의해 평가되었다. 이취의 경우 포장 봉투를 개봉한 후 1분 이내에 평가하여 이취 소실을 방지하였으며 4점 척도(0: 발생 없음, 1: 약간, 2: 이취 느낄 수 있으며 상품화 곤란, 3: 심함, 4: 매우 심함)로 부여하였다. 갈변, 줄기 신장 및 갓 개열은 또한 4점 척도(0–1: 상품화 가능, 2–4: 비상품)로 부여하였다. 이취, 갈변, 줄기 신장 및 갓의 개열을 포함한 모든 품질 요소를 종합적으로 평가하여 종합 선도 점수를 9점 척도(9: 매우 좋음, 7: 좋음, 5: 괜찮음, 상품화 가능, 3: 나쁨, 열화 심각, 1: 매우 나쁨)로 부여하여 평가하였다.

미생물 분석

본 연구에서는 팽이버섯의 미생물 안전성을 체계적으로 평가하기 위해 da Silva Pereira et al. (2021)의 연구를 참고하였다. 또한, 미생물 계수를 위한 분석 방법은 Choi et al. (2022a) 및 Kim et al. (2023)의 방법을 응용하여 수행하였다. 미생물 수는 팽이버섯 한 봉지에서 버섯 밑 배지 부분을 빼고 가운데 부분에서 10g을 채취하여 멸균수 90mL와 함께 무균백에 넣고 stomacher(BagMixer400, interscience, France)를 이용하여 1분간 균질화 하였다. 균질화된 시료 1mL를 멸균수 9mL로 희석하여 total aerobic count는 1,000,000배, yeast and mold는 1,000배, environmental Listeria spp. count 100배의 최종 희석액을 제조하였다. Petrifilm TM count(3M microbiology product; RAC, RYM, EL, 3MTM, USA)는 미생물 분석을 위한 배양 배지로 사용되었다. 미생물 계수를 위해 total aerobic count, yeast and mold는 희석액 1mL, environmental Listeria spp. count는 희석액 3mL를 petrifilm에 분주하였다. 이어서 total aerobic count(35°C, 24시간), yeast and mold(25°C, 72시간), 그리고 environmental Listeria spp. count(35°C, 28시간)를 각각 따로 배양하였다. 집락수(colony form unit, CFU)를 계수하기 위해 자동 균수 측정기(Petrifilm Plate, Reader, 3MTM, USA)를 사용하였으며 결과는 log CFU·g-1으로 표기하였다.

통계 분석

처리별로 조사일마다 3개의 박스(3반복)에서 각각 6개의 포장된 팽이버섯을 꺼내어 품질요인을 조사하였다. 반복당 6개씩 조사한 데이터의 평균을 구하여 1반복 평균값으로 사용하였고, 3반복에 대한 데이터의 평균값을 구한 후 표준편차(standard deviation, STD)로 나타내었다. 단, 포장 내 이산화탄소 농도, 호흡률은 저장 기간동안 3반복으로 조사하였다. 안전성 데이터인 Yeast & mold, Environmental Listeria spp. 및 Aerobic colony는 3개씩 조사한 데이터의 평균을 구하여 1반복 평균 값으로 3반복에 대한 데이터의 평균값을 구한 후 표준편차를 나타내었다. 통계분석은 SPSS 프로그램(IBM SPSS Statistics 26, IBM Co., Armonk, NY, USA)을 이용하여 Duancan 다중검정(Duncan’s Multiple Range Test)로 유의성 검정(p < 0.05)하였다.

결과 및 고찰

품질조사

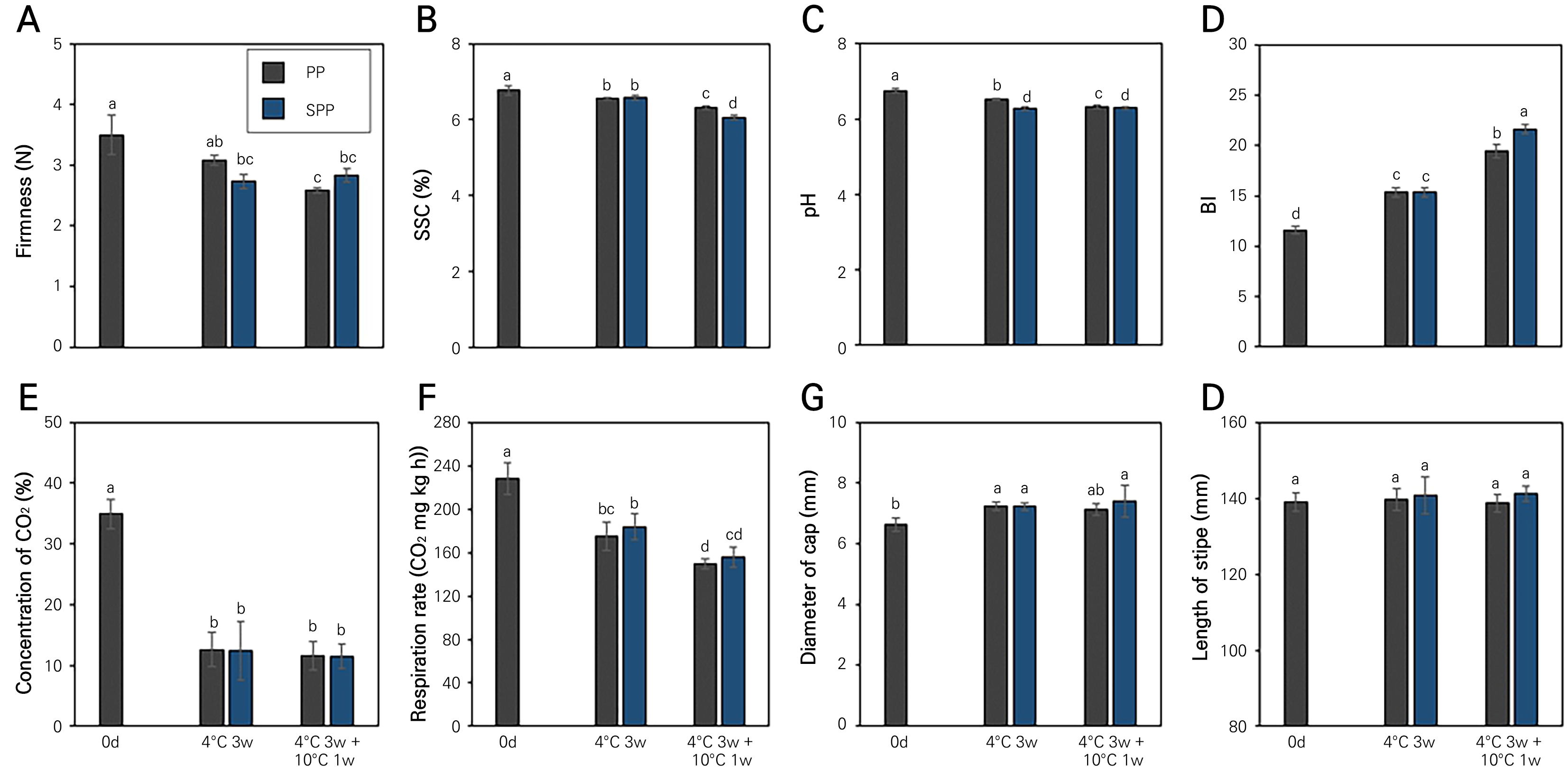

팽이버섯 초기 줄기의 조직감은 3.5N / 2mm φ 로 측정되었으며, 4°C에서 3주 모의 수송 이후 조직감의 차이가 나타나기 시작했다(Fig. 2A). 4°C에서 3주차 진공 포장(PP)의 경우 초기값보다 약 11 % 경감된 3.1N / 2mm φ, 반 진공 포장(SPP)의 경우 초기값보다 약 23% 경감된 2.7N/2mm φ로 측정되어, 탈기 정도에 따라 유의한 차이가 있음을 확인하였다. 특히, 4°C에서 3주간의 저온 저장 후 10°C 유통 1주차 진공 포장(PP)에서 경도가 약 25.7% 경감된 약 2.6N/2 mm φ으로 초기값보다 더욱 감소하여 조직이 많이 연화되었음을 확인하였다. 이는 Lim et al. (2014)의 연구 결과와 일치하여, 팽이버섯이 외표피가 얇은 다공성 구조를 갖고 있어 세포의 dehydration에 따른 변질로부터 수분 증발이 야기되어 줄기 마름 증상의 원인이 될 수 있어 조직이 연화 되었다고 판단하였다 .

가용성 고형물 함량(SSC)의 초기값은 6.8°Brix로 측정되었으며 저장기간 및 유통 기간이 길어 짐에 따라 감소하는 경향을 나타냈다(Fig. 2B). 4°C에서 3주차 진공 포장(PP) 및 반 진공 포장(SPP)은 각각 6.5, 6.6°Brix로 탈기 정도에 따른 가용성 고형물 함량의 유의한 차이는 나타나지 않았다. 반면 4°C에서 3주 저온 저장 후 10°C 유통 1주차 반 진공 포장(SPP)에서 6.1°Brix로 가장 낮은 값을 나타냈다. Minh (2022)는 팽이버섯에 120, 150, 180, 210W의 corona discharge power 플라즈마를 전 처리하여 10일 동안 저장하면서 이화학적 및 미생물 변화에 미치는 영향을 확인하였다. 처리구와 관계없이 저장 기간이 길어 짐에 따라 가용성 고형물 함량이 감소하는 경향을 보였으며 이는 본 연구 결과와 일치하는 것으로 나타났다.

Fig. 2.

(A) Firmness, (B) soluble solid contents (SSC), (C) pH, (D) BI (browning index), (E) concentration of CO2, (F) respiration rate, (G) diameter of cap, and (H) length of the stipe of Flammulina velutipes in pressed and semi-pressed packaging subjected to three weeks of storage at 4°C followed by one week at 10°C. Data are expressed as the means ± standard deviation (n = 3). Different letters indicate statistically significant differences at p < 0.05 based on Duncan’s multiple range test.

버섯의 pH는 대사 물질의 변화에 영향을 미쳐 품질에 중요한 역할을 할 수 있는 인자 중 하나이다(Mitra et al., 2021). Fig. 2C에서는 저장기간이 길어 짐에 따라 진공 포장(PP) 및 반 진공 포장(SPP) 처리구 모두 유의적으로 pH가 감소하는 경향을 보였으며, 모든 pH 값은 6과 7사이의 범위를 나타냈다. pH의 초기값은 6.8로 가장 높은 값을 보였으며, 반 진공 포장(SPP) 4°C 저온 저장 3주 및 10°C 유통 1주차에서 모두 pH가 6.3으로 가장 낮은 값을 나타냈다. 또한 진공 포장(PP)과 반 진공 포장(SPP) 사이에 유의한 차이가 나타났다. Mitra et al. (2021)는 팽이버섯에 플라즈마를 전 처리하여 버섯 표면의 항 미생물 활성을 확인하였다. 위 연구에서는 4°C에서 저장 12일차까지 진행됨에 따라 pH가 감소하였고 특히 PTW(plasma-treated water) 처리구에서 가장 낮은 값을 나타냈다. 또한 모든 pH의 값들은 6과 7사이의 범위를 나타내어 본 연구의 결과와 일치하는 경향을 나타냈다.

팽이버섯의 상품성을 대표하는 가장 큰 품질 인자 중 하나인 줄기의 갈변 발생 정도를 Browning index(BI) 값으로 표기하여 비교하였다(Fig. 2D). Malondialdehyde, total phenolics 및 polyphenol oxidase, peroxidase의 효소 활성 증가 및 catalase, superoxide, dismutase의 효소 활성 감소에 의해 팽이버섯의 갈변이 유도되며 수확 후 품질을 심각하게 저하시킬 수 있다고 알려졌다(Fu et al., 2022). 또한 갈변은 명도의 감소, CIE a*의 감소, CIE b*의 증가로 인해 나타난다고 보고되었다(Choi et al., 2022b). 본 연구에서 BI는 저장 기간이 길어 짐에 따라 증가하는 경향을 보였다. BI의 초기값에서 11.6으로 가장 낮은 값을 보였으며, 4°C 저온 저장 3주 및 10°C 유통 1주차 반 진공 포장(SPP)에서 21.6으로 가장 높은 값을 내었으며, 진공 포장(PP) 및 반 진공 포장(SPP)과 사이에는 유의한 차이를 나타내었다.

탈기 정도에 따른 저온 저장 및 유통 중 팽이 버섯의 호흡에 따른 가스 조성을 파악하고자 포장 내에 형성된 이산화탄소 농도의 측정 결과를 Fig. 2E에 나타냈다. 팽이버섯 초기의 이산화탄소는 35.3%로 가장 높은 값을 나타냈다. 그러나 저온 저장이 진행됨에 따라 이산화탄소의 농도는 급감하여 11.5–12.6 사이로 유지되는 것을 확인하였으며, 진공 포장(PP) 및 반 진공 포장(SPP) 사이에 유의한 차이는 나타나지 않았다. 본 실험에서는 초기값이 다른 일수보다 높은 가스 농도를 관찰하였는데, 이는 생산지역에서 포장 직후 연구소로 가져오는 사이의 온도가 저온 저장했을 때의 온도와 비교하였을 때 일정하지 않았을 때 실험을 하였기 때문에 높은 값을 나타냈다고 추측되었다.

탈기 정도에 따른 저장 및 유통 중 팽이버섯의 호흡률을 분석한 결과를 나타냈다(Fig. 2F). 일반적으로 팽이 버섯은 얇은 다공성 표피 구조 때문에 20°C에서 200–500mg·kg-1·h-1로 다른 야채 및 과일에 비해 상대적으로 높은 호흡률을 보인다고 보고되었다(Kim et al., 2006). 본 연구에서는 저장 기간이 길어 짐에 따라 호흡률이 감소하는 경향을 나타냈으며 150–228 mg·kg-1·h-1의 범위를 보였는데, 저온에서 장기간 저장됨에 따라 팽이버섯의 품온이 낮아 선행 연구보다 호흡률이 낮은 것으로 추측되었다. 한편, 본 연구에서 진공 포장(PP)이 반 진공 포장(SPP)보다 낮은 호흡률을 보였으나 큰 차이는 나타나지 않았다. Lim et al. (2014) 및 Park et al. (2003)는 낮은 온도 저장 및 필름포장 내 낮은 산소와 높은 이산화탄소를 유지하는 처리를 통해 호흡률을 감소시킬 수 있으며, 이를 통해 팽이버섯의 변질, 부패 및 산화적 갈변을 지연시켜 shelf-life를 연장시킨다고 보고하였다.

탈기 정도에 따른 저온 저장 및 유통 중 자실체의 갓 직경 및 대 길이를 조사하였다(Fig. 2G and 2H). 갓 직경의 초기값은 6.6mm로 가장 낮은 값을 나타냈으며, 4°C 저온 저장 3주 및 10°C 유통 1주차 반 진공 포장(SPP)에서 7.4mm로 가장 높은 값을 나타냈다. 진공 포장(PP) 및 반 진공 포장(SPP) 처리구에서 모두 저온 저장 3주차에 크게 증가한 것으로 확인되었으며, 탈기 정도에 따른 유의한 차이는 나타나지 않았다. 대 길이의 초기값 139.1mm에서 4°C 저온 저장 3주 및 10°C 유통 1주까지 반 진공 포장(SPP)에서 141.2mm로 증가하는 경향을 나타냈으나, 저장 기간 및 탈기 정도에 따른 유의한 차이는 나타나지 않았다.

관능평가

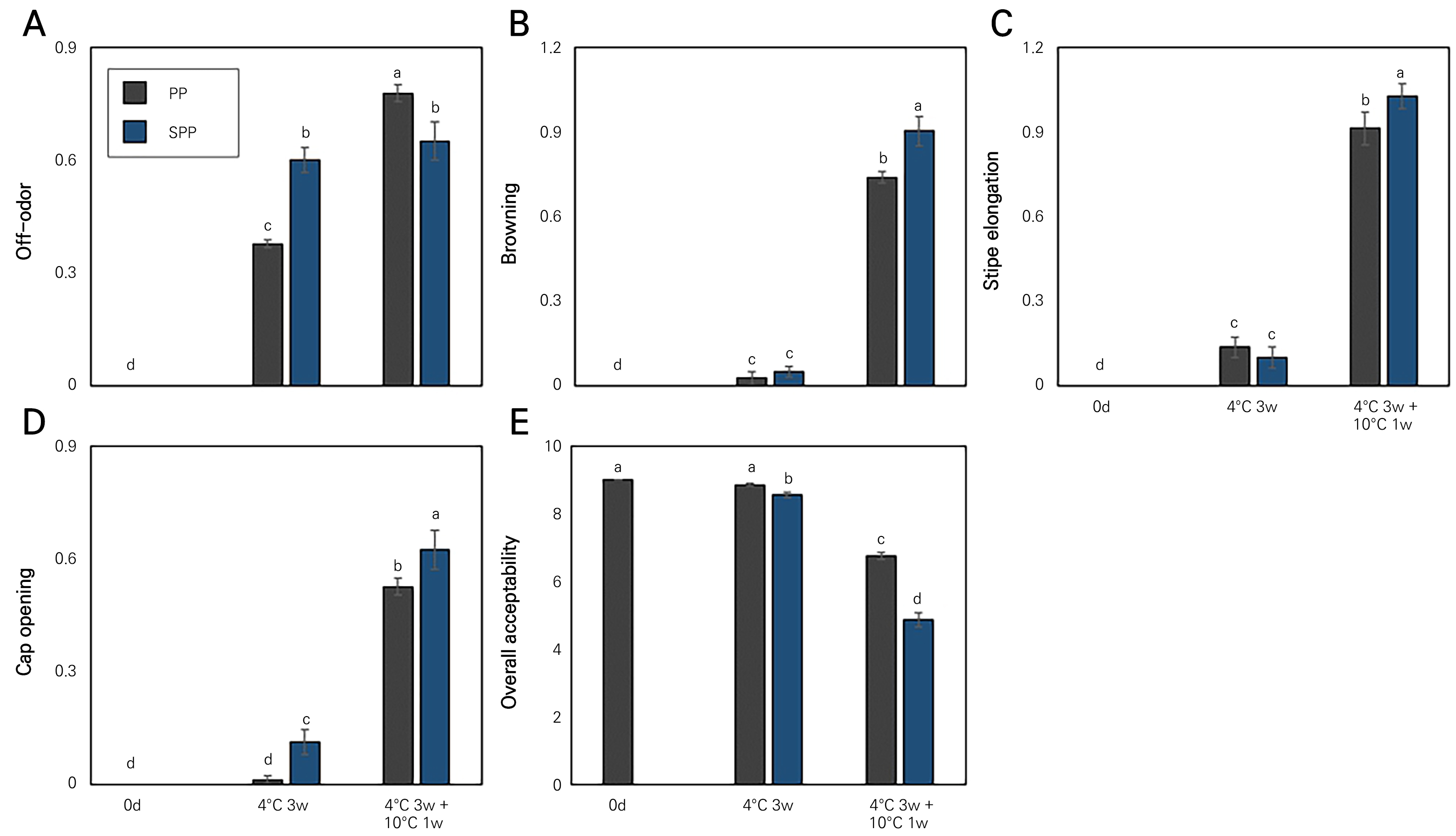

버섯은 객관적인 수치로 품질을 분석하고 관능적 특성을 복합적으로 평가할 수 있다. 품질 저하의 지표로 보고된 버섯의 이취, 색상, 갓의 개열 및 줄기 신장은 저장 기간에 따라 유의적으로 변한다고 보고되었다(Donglu et al., 2016). 본 연구는 탈기 정도 및 저장 기간에 따른 팽이버섯의 관능적 특성을 평가하기 위해 이취, 갈변, 갓의 개열, 줄기 신장 및 종합 선도 등을 조사하였다(Choi et al., 2022b).

이취는 진공 포장(PP)과 반 진공 포장(SPP) 모두에서 저온 저장 3주차에서 이취가 발생하기 시작하는 것을 확인하였다(Fig. 3A). 특히 4°C 3주차 + 10°C 1주차에서 진공 포장(PP)이 반 진공 포장(SPP)보다 더 높은 것으로 보아 진공 포장(PP)이 혐기적 조건에 처해져 이취가 발생한 것으로 판단된다. Choi et al. (2022b) 및 Li et al. (2022)는 높은 이산화탄소 및 낮은 산소 농도에서는 포장내 혐기적 조건이 유발되어 이취발생으로 상품성이 하락할 수 있다고 보고하였다. 하지만 본 연구에서는 4°C 3주차 + 10°C 1주차까지 이취가 나지 않거나 매우 약하게 발생하여 모든 처리구에서는 상품성에 영향을 미치지 않음을 알 수 있었다.

갈변은 대의 변색을 수치화하여 탈기 정도에 따른 저온 저장 중 변화를 확인하였다(Fig. 3B). 4°C 3주차에서는 진공 포장(PP) 및 반 진공 포장(SPP)에서 각각 0.03, 0.05로 낮은 값을 나타냈으나, 4°C 3주 + 10°C 1주차에서 0.74, 0.90로 급격히 증가하였다. 하지만 갈변을 기준으로 모든 처리구에서 상품성에 영향을 미치지 않음을 확인하였다. Choi et al. (2022b)은 포장의 진공 풀림 현상은 갈변 발생과 밀접한 연관이 있다고 보고하였으며, 초기 진공유지도가 떨어지는 관행 진공포장기 PAC-2000에서 갈변이 빠르게 진행되었다고 보고하였다. Donglu et al. (2016)는 버섯의 갈변의 원인으로 페놀 화합물의 산화, PPO 효소 활성, 박테리아 및 곰팡이의 발생에 의해 기인된다고 보고하였다.

대 신장은 진공 포장(PP) 및 반 진공 포장(SPP) 모두에서 저온 저장 및 유통 기간이 길어 짐에 따라 증가하였다(Fig. 3C). 4°C 3주차에서는 탈기 정도에 따른 유의한 차이는 나타내지 않았으나, 4°C 3주 + 10°C 1주차 진공 포장(PP)에서 0.91, 반 진공 포장(SPP)에서 1.03로 약 0.12의 유의한 차이가 있었다. 갓 개열은 저온 저장 및 유통 기간이 길어 짐에 따라 증가하였으며 진공 포장 정도에 따라 유의한 차이를 나타냈다(Fig. 3D). 4°C 3주차 진공 포장(PP)에서 0.01, 반 진공 포장(SPP)에서 0.11로 유의한 차이를 보였으며, 마찬가지로 4°C 3주 + 10°C 1주차에서도 각각 0.53, 0.62로 탈기 정도에 따라 유의한 차이를 나타냈다. Donglu et al. (2016)은 대 신장 및 갓 개열 등이 버섯의 품질을 저하시키는 지표이며, 저장 기간에 따른 유의적인 차이가 나타난다고 보고하였다.

Fig. 3.

Sensory evaluation of (A) off odor, (B) browning, (C) stipe elongation, (D) cap opening, and (E) overall acceptability of Flammulina velutipes in pressed and semi-pressed packaging subjected to three weeks of storage at 4°C followed by one week at 10°C. Data are expressed as the means ± standard deviation (n = 3). Different letters indicate statistically significant differences at p < 0.05 based on Duncan’s multiple range test.

이상의 결과를 종합하여 종합선도 지수를 분석한 결과(Fig. 3E), 4°C 3주차에 포장 정도에 따른 유의차는 있었지만 모든 처리구에서 상품성 이내의 높은 선도 지수를 나타냈다. 하지만 4°C 3주 + 10°C 1주차 반 진공 포장(SPP)에서 상품화 가능한(5점) 점수보다 낮은 4.86으로 유통이 불가능한 것을 확인하였다. 이는 갈변, 대 신장 및 갓 개열에 의한 종합적인 평가로 반 진공 포장(SPP)은 진공 포장(PP)보다 선도 유지에 효과적이지 않음을 확인하였다.

미생물 안전성 조사

팽이버섯의 탈기 정도에 따른 저온 저장 및 유통 중 total aerobic count는 다음과 같다(Fig. 4A and Table 1). 초기 total aerobic count는 0log CFU·g-1으로 가장 낮았으며, 4°C에서 3주간 진공 포장(PP) 및 반 진공 포장(SPP) 그룹에서 각각 7.0log CFU·g-1, 7.2log CFU·g-1 으로 크게 증가하였다. 4°C에서 3주간 저장 후 10°C에서 1주간 유통 처리하였을 때 반 진공 포장(SPP)에서 8.0log CFU·g-1으로 가장 높게 나타났으며, 이는 진공 포장(PP) 처리된 표본의 7.6log CFU·g-1보다 유의적으로 높은 수치였다. 종합해보면, 4°C 에서 3주간의 저장 기간 동안 진공 포장(PP) 및 반 진공 포장(SPP) 처리 그룹에서 모두 total aerobic count가 증가하였다. 이로부터 저온에서도 미생물의 생장이 어느 정도 진행됨을 알 수 있었다. 또한 진공 포장(PP)이 반 진공 포장(SPP)에 비해 일반 세균의 생장을 더 효과적으로 억제함을 확인할 수 있었다. 이는 진공 포장(PP) 처리를 통해 내부의 산소를 제거함으로써, 산소를 필요로하는 호기성 세균의 생장을 억제하는데 효과적이었다고 판단된다.

Table 1.

Changes in the microbial counts (log10 cfu·g-1) of Flammulina velutipes in pressed and semi-pressed packaging subjected to three weeks of storage at 4°C followed by one week at 10°C

팽이버섯의 탈기 정도에 따른 저온 저장 및 유통 중 yeast and mold counts는 다음과 같다(Fig. 4B and Table 1). 초기 yeast and mold counts는 6.5log CFU·g-1으로 가장 낮았으며, 4°C에서 3주간 진공 포장(PP) 그룹에서 7.0log CFU·g-1으로 가장 높은 값을 나타내었다. Park et al. (2005)에 의하면 오존 노출 처리(1, 3 및 5ppm)와 1% acetic acid, citric acid, 또는 lactic acid 처리를 통해 팽이버섯의 미생물 성장 억제에 대한 효과를 조사하였다. 팽이버섯의 mesophilic bacteria 및 yeast and mold counts는 오존의 농도(1–5ppm) 또는 노출 시간(0.5–5분)이 단계적으로 증가함에 따라 감소하는 것으로 나타났다. 그 중 3ppm 오존 및 1% citric acid 조합은 mesophilic bacteria 및 yeast and mold counts를 모두 유의적으로 감소시키는 시너지 효과를 나타냈다. 하지만 본 연구에서는 저온 저장 및 유통 중 진공 포장(PP) 및 반 진공 포장(SPP) 사이의 탈기 정도에 따른 유의적인 차이는 나타나지 않았다. 이는 효모와 곰팡이는 상대적으로 높은 습도와 특정 영양분에 더 민감할 수 있으며, 이러한 요소들이 진공 포장(PP)과 반 진공 포장(SPP) 처리 과정에서 일정하게 유지되었을 수 있다. 이에 따라, 저온 저장 및 유통 기간 중 효모와 곰팡이의 발생에 대한 추가 연구가 필요하다고 판단된다.

팽이버섯의 탈기 정도에 따른 저온 저장 및 유통 중 Environmental Listeria spp. count는 다음과 같다(Fig. 4C and Table 1). 초기값 및 4°C에서 3주간 저장된 진공 포장(PP) 및 반 진공 포장(SPP) 그룹에서 모두 0log CFU·g-1을 나타냈다. 그러나 4°C에서 3주간 저장 후 10°C에서 1주간 유통된 반 진공 포장(SPP) 그룹에서는 Environmental Listeria spp. count가 1.7log CFU·g-1으로 가장 높게 나타났고, 진공 포장(PP) 그룹의 0.5log CFU·g-1보다 유의적으로 높았다. 이러한 차이는 진공 포장(PP)이 반 진공 포장(SPP)에 비해 Listeria spp.의 생장을 효과적으로 억제함을 나타낸다. 이는 진공 포장(PP) 그룹에서 산소가 제거되어 Listeria spp.와 같은 호기성 세균의 생장이 억제되었기 때문으로 추측된다. Yuk et al. (2007)의 연구에 따르면, 오존 및 유기산의 복합 처리가 15 °C에서 10일간 저장된 팽이버섯에서 E. coli O157:H7과 Listeria monocytogenes의 제어에 효과를 나타내었다. 오존 단독 처리는 이들 세균의 수에 거의 영향을 미치지 않았지만, 3ppm 오존과 1% citric acid 복합 처리에서는 유의적인 감소 효과가 관찰되었다. 이러한 결과는 pH6.0에서의 오존의 효율이 pH8.0에 비해 높다는 점과 유기산 처리에 의해 물의 pH가 감소함으로써 오존의 항균 효과가 증가했다는 사실 때문으로 보고되었다.

종합적으로 볼 때, 저온 저장 및 유통 과정에서 팽이버섯의 MA포장 탈기 정도가 미생물 생장에 영향을 미친다는 결과를 확인할 수 있다. 특히, 진공 포장(PP)은 일반 세균과 Listeria spp.와 같은 유해 세균의 발생을 억제함으로써 팽이버섯의 안전성과 품질을 유지시키는 데 도움이 되었다. 이 연구 결과는 농산물의 안전성과 품질 향상을 위한 기초 자료로 활용될 수 있다고 판단된다.

Heat-map, 주성분(PCA) 및 상관관계 분석

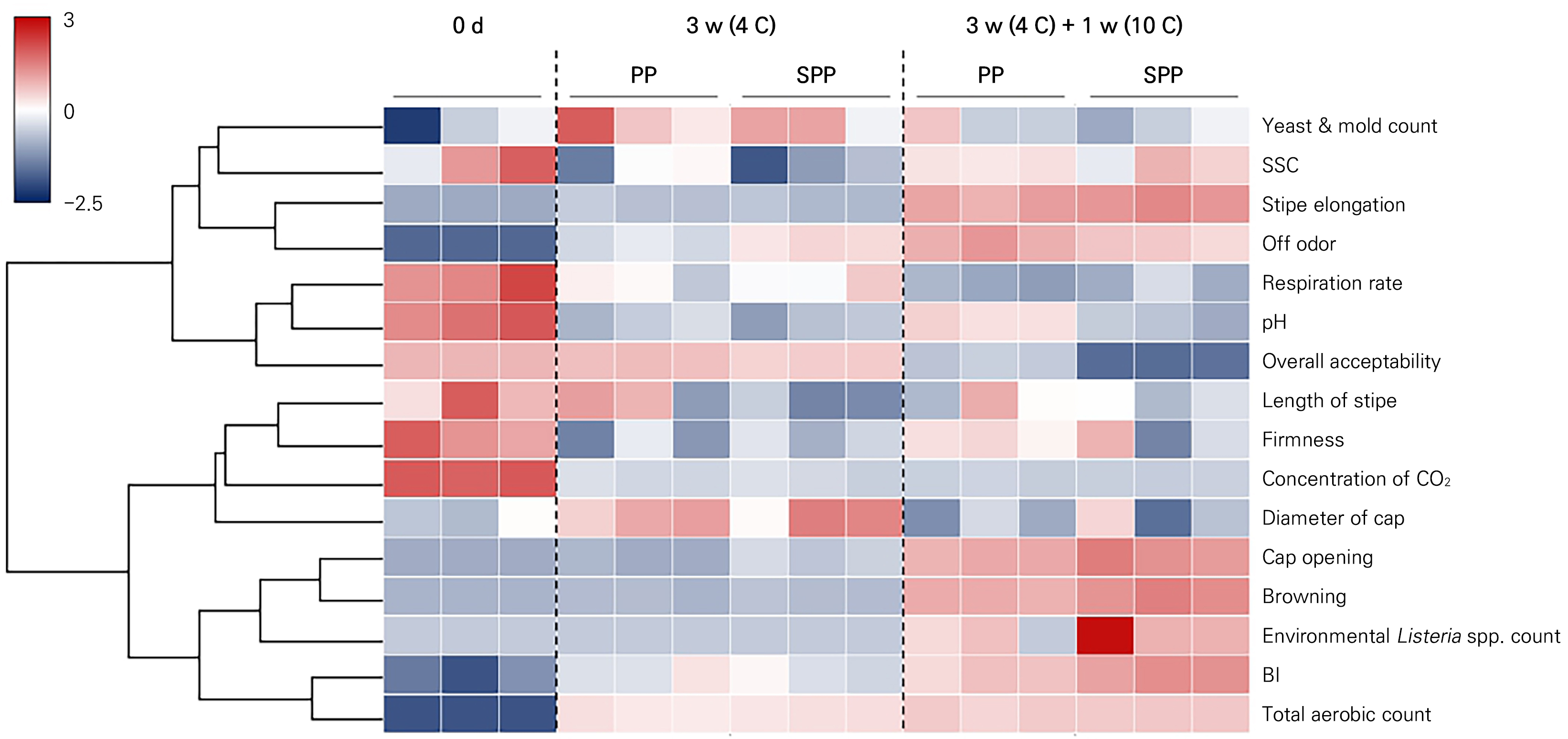

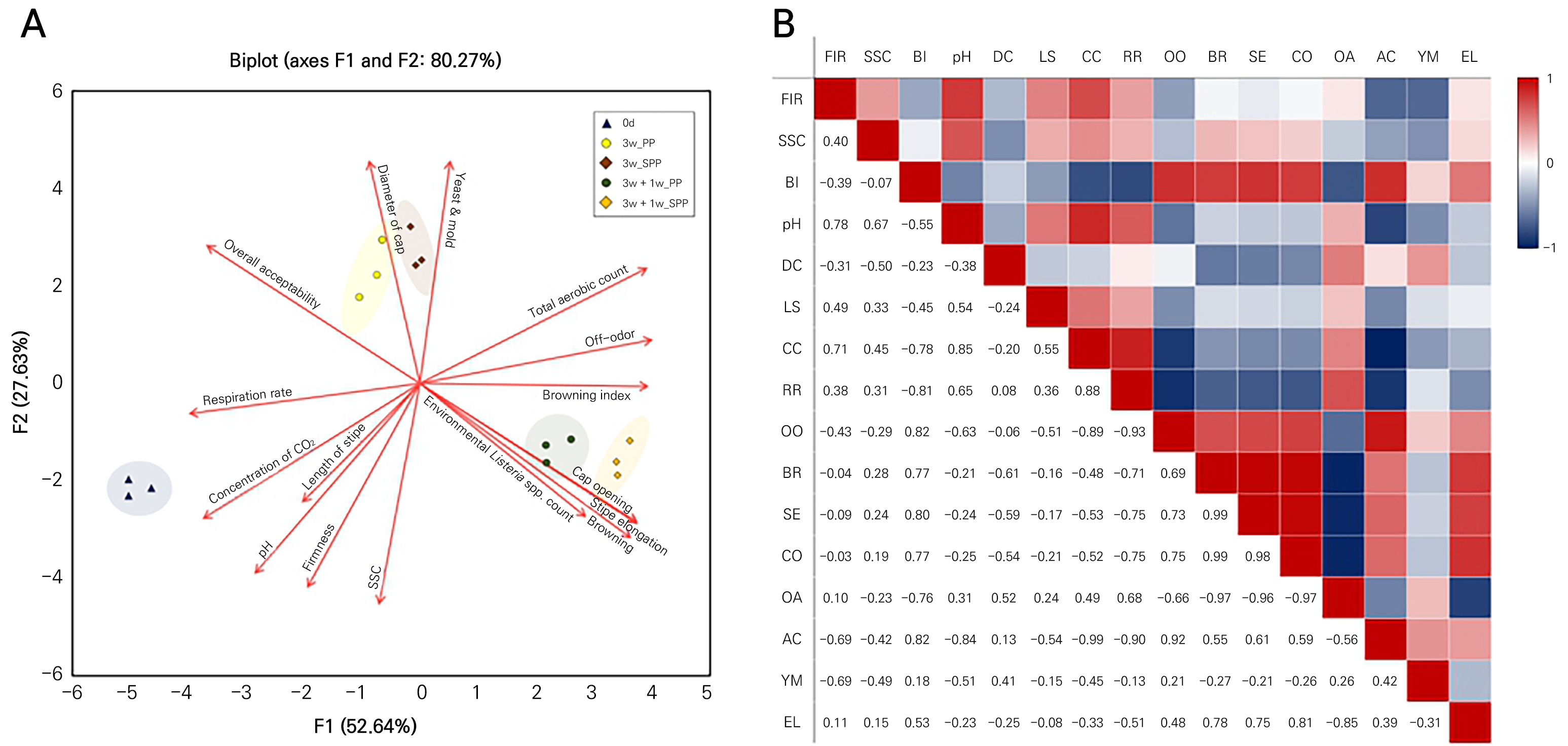

본 연구에서는 각 매개변수들 간의 상관관계를 파악하기 위해 Heat-map 및 주성분 분석(PCA)를 시행하였다(Figs. 5 and 6). 분석 결과, 제 1주성분(F1)은 27.63%, 제 2주성분(F2)은 52.64%를 나타내어 총 80.27%의 누적 비율을 나타내었다. PCA 분석 결과 저장 기간 및 탈기 정도 모든 시료에서 분명하게 구분되어 팽이버섯 자실체 이화학적 성분, 관능품질 평가 및 미생물 생장의 차이를 나타내었다.

Fig. 6.

Biplot of the principal component analysis (A) and correlation heat map (B) results of the observed parameters in Flammulina velutipes in pressed and semi-pressed packaging subjected to three weeks of storage at 4°C followed by one week at 10°C. Three replicates were analyzed using six samples for each replicate. The data were standardized for the heat map. FIR, SSC, BI, DC, RR, OO, BR, SE, CO, OA, AC, YM, and EL represent the firmness, soluble solid content, browning index, diameter of the cap, respiration rate, off odor, browning, stipe elongation, cap opening, overall acceptability, total aerobic count, yeast and mold count, and environmental Listeria spp. count, respectively.

종합선도 지수 및 호흡률, BI, 이취, 갈변, 줄기 신장, 갓 개열, total aerobic count(AC) 및 Environmental Listeria spp. count(EL)는 각각 0.68, ‒0.76, ‒0.66, ‒0.97 ‒0.96, ‒0.97, 0.59, 및 0.89의 상관 계수(r2)를 보였다. total aerobic count(AC)은 경도, BI, pH, 줄기 길이, CO2 농도, 호흡률, 이취, 종합선도 지수 및 Environmental Listeria spp. count(EL)에 대해 각각 ‒0.69, 0.82, ‒0.84, ‒0.54, ‒0.99, ‒0.90, 0.92, 0.59, 및 0.81의 상관 계수(r2)를 보였다. Environmental Listeria spp. count(EL)는 BI, 호흡률, 갈변, 줄기 신장, 갓 개열 및 종합선도 지수에 대해 각각 0.53, ‒0.51, 0.78, 0.75, 0.81, ‒0.85의 상관 계수(r2)를 보였다.