서 언

국화과(Asteraceae)의 하위 분류인 민들레속(Taraxacum)은 전 세계에 약 2300여종이 분포해 있는 것으로 알려져 있다(RBGK and MBG, 2022). 민들레는 한의학에서 포공영으로 불리며 말린 잎을 해열, 해독, 이뇨에 사용하였으며 주로 간과 담낭질환에 사용하였다(Kang and Kim, 2001). 흰민들레(T. coreanum)는 서양민들레(T. officinale)와 달리 흰색 꽃을 가지고 있으며(Hwang et al., 2016), 약용작물로써 더 높은 잠재가치를 지니고 있다(Lee and Lee, 2008; Lee and Oh, 2015; Hwang et al., 2016). 흰민들레의 물 추출물(water extracts)은 위염 완화에 효과가 있으며(Yang et al., 2017), 잎과 뿌리, 꽃에서 유래된 물 추출물은 인슐린 분비를 촉진시고 식욕을 증진시키며 소화불량 개선에도 효과가 있는 것으로 보고되었다(Oh et al., 2012).

흰민들레는 상대적으로 서양민들레에 비해 잎의 페놀함량이 높고 뿌리 부위는 과산화수소분해효소(catalase), 초과산화물 불균등화효소(superoxide dismutase) 함량이 더 높은 것으로 나타났다(Lee and Lee, 2008). 흰민들레는 다양한 연구에서 우수한 항산화 효과를 가지는 것으로 보고되어 왔으며(Lee and Lee, 2008; Im and Lee, 2011; Chon, 2012; Oh, 2013; Park et al., 2015), 미백(Park et al., 2021), 노화 억제(Hong et al., 2021), 인지장애 개선(He et al., 2022)에도 효과가 있는 것으로 나타났다. 또한 흰민들레의 핵심 추출물인 루테올린(luteolin)은 흑색종 암세포와 비소세포폐암 등의 세포 사멸을 유도한다고 보고되었다(Yamabe et al., 2014). 그러나 흰민들레는 이러한 약용작물로써의 잠재가치에 비해 재배생산에 관한 연구는 다소 제한적인 실정이다. 한편, 재배생산에 관한 연구에 앞서 육묘기간 동안 흰민들레묘를 비생물적 스트레스로부터 보호하고 묘의 안정적인 생산을 위한 육묘방법부터 확립해야 한다. 묘의 안정적인 재배생산에 기본이 되는 차광육묘에 관한 연구가 필요하며, 흰민들레묘의 육묘에 맞는 적정 차광수준을 구명한다면 안정적인 재배생산의 기반이 마련 될 것으로 판단된다.

차광육묘는 차광망(shade net), 차광막(shade film)과 같은 재료를 활용하여 수행되며, 이러한 인위적 차광환경의 조성은 고온, 직사광선, 토양 수분함량의 저하와 같은 비생물적 스트레스로부터 연약한 육묘기 식물을 보호하는데 매우 효과적이다(Fowler and Chaffee, 2010; Semchenko et al., 2012). 그러나 과도한 저조도 환경은 묘의 탄소동화작용(carbon dioxide assimilation)을 제한하며 이는 생육 전반에 걸쳐 부정적인 영향을 미친다(Clouse, 2001). 따라서 차광육묘로 인해 얻을 수 있는 보호효과와 필요 이상의 차광으로 인한 식물의 생육 감소에 대한 적절한 균형을 고려해야한다. 묘의 소질을 판단하는 기준은 연구자에 따라 다르지만 일반적으로 초장, 엽면적, 생체중, 건물중, 줄기의 지름 등을 기준으로 판단해 왔다(Kwon et al., 2003; Bayala et al., 2009; Qu et al., 2009). 여기에 더해 대표적인 비파괴 조사방법 중 하나인 엽록소 형광(chlorophyll fluorescence) 분석을 추가로 활용한다면 차광수준별 식물의 스트레스 상태를 손 쉽게 파악할 수 있을 것으로 판단된다. 이 분석기법은 다양한 연구에 적용되어 왔으며 식물의 스트레스 수준 조사에 유용하게 사용되어 왔다(Choi et al., 2022; Lee et al., 2022a; Lim et al., 2022; Park et al., 2023).

이에 본 연구에서는 흰민들레묘의 안정적인 육묘에 필요한 적정 차광수준을 조사하였으며, 차광수준에 따른 흰민들레묘의 생육수준과 광합성 지표 변화에 대한 기초자료를 제시하였다.

재료 및 방법

식물재료

본 연구에서는 충청남도 당진시에 위치해 있는 민들레 농가로부터 2021년 4월경에 수확한 흰민들레(Taraxacum coreanum) 종자를 보급 받아 사용하였다. 종자는 4주간 3°C에 냉장보관 하여 휴면을 타파시켰으며 1mm 깊이로 육묘 트레이 1구당 종자 1개씩을 파종하였다. 이때, 평균 발아일수는 8.9일이었고 발아율은 84%였다.

실험환경

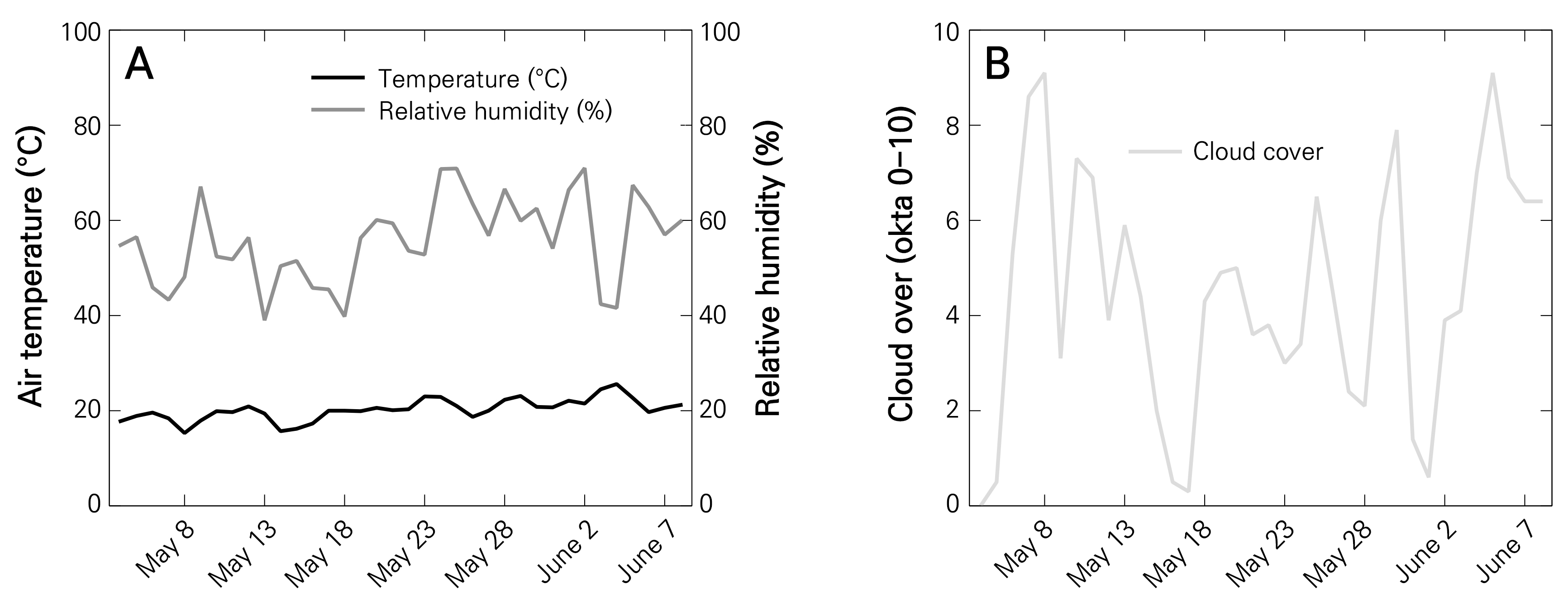

실험은 2022년 5월 4일부터 2022년 6월 8일까지 총 5주간 서울특별시 노원구에 위치해 있는 삼육대학교 환경원예학과 실험온실(37°38’40”N 127°06’25”E)에서 수행하였다. 각 차광처리에 대한 차광수준은 총 다섯 가지 수준으로 설계 및 적용하였으며 온실 유리벽을 기본으로 하며(35%), 온실유리벽과 투명 PE 차광막 1겹(45%), 온실유리벽과 흰색 PE 차광막 각각 1, 2겹(각각 60, 75%), 온실유리벽과 흑색 PE 차광막 1겹(99%)으로 나누어 적용하였다. 5주간 측정한 상대적 차광수준(relative shading levels)의 평균값에 대한 설명은 Table 1에 표기하였다. 이때, 각 차광처리별 광도수준은 휴대용 분광복사계(SpectraPen mini, PhotonSystems Instruments, Czech Republic)를 활용하여 실험 중 매주 평균 광합성 광량자속밀도(photosynthetic photon flux density)를 측정한 후 평균값과 표준편차를 계산하였다. 이때, 광합성 광량자속밀도의 측정은 오후 1시경에 수행하였으며, 맑은 날 무작위로 측정하였다. 실험은 원예용 유비상토(Hanareumsangto, Shinsung Mineral, South Korea)가 충진 된 128구 규격 트레이에 완전임의배치법(completely randomized design)으로 트레이 1구당 1개체씩 총 10개체를 3반복 배치하였다. 실험장소의 평균 온도와 평균 상대습도는 각각 20.2 ± 5.3°C, 55.6 ± 16.8%였으며(Fig. 1A), 실험기간 동안의 평균 운량은(cloud cover) 4.47 옥타(okta)로 ‘약간 흐림’ 수준이었다(Fig. 1B). 관수는 주 3회 살수관수 하였다.

Table 1.

Light intensity and the corresponding shading levels for each condition in this study

| Standard shading levels (%) | Relative shading levels (%) | Light intensity (µmol·m-2·s-1) |

| 0 | 0 | 1868.4 ± 151.4z |

| 35 | 35.8 | 1197.9 ± 200.2 |

| 45 | 43.8 | 1050.0 ± 183.7 |

| 60 | 62.7 | 695.7 ± 161.1 |

| 75 | 75.1 | 465.2 ± 88.7 |

| 99 | 99.1 | 16.8 ± 3.5 |

생육수준 측정

차광수준에 따른 흰민들레묘의 생육수준을 평가하기 위해 초장과 초폭, 근장, 엽장, 엽폭, 엽록소 수치(SPAD units), 지상부와 지하부의 생체중과 건물중, 수분함량을 조사하였다. 식물의 초장은 지면으로부터 수직으로 식물체의 가장 높은 부위를 기준으로 측정하였으며, 초폭은 식물체를 상단에서 바라볼 때 가장 넓은 부위를 기준으로 하였다. 근장은 가장 긴 뿌리의 길이를 기준으로 측정하였다. 잎의 엽록소 수치는 휴대용 엽록소계(SPAD-502Plus, Konica Minolta, Japan)를 이용하여 측정하였으며 완전히 전개된 잎 중 무작위의 잎을 선정하여 각 반복당 10회씩 총 3반복으로 측정하였다. 생체중은 식물체를 흐르는 물에 깨끗이 씻어내고 밀폐된 공간에서 12시간 동안 자연건조 시킨 후 측정하였다. 건물중은 건조기(HK-DO135F, HANKUK S&I, South Korea)에서 85°C로 24시간 동안 열풍건조 시킨 후 측정하였다. 추가로 지상부와 지하부의 생체중과 건물중을 대조하여 수분함량을 분석하였으며 관련 수식은 식 (1)과 같다.

(는 수분함량, 는 생체중, 는 건물중을 나타낸다)

광합성 반응 조사

차광처리의 영향을 받은 흰민들레묘의 광합성 반응을 조사하기 위해 OJIP 엽록소 형광(OJIP chlorophyll fluorescence) 분석을 수행하였으며, 휴대용 엽록소 형광 측정기(FluorPen FP 110/D, Photon Systems Instruments, Czech Republic)를 사용하여 완전히 전개된 잎의 중앙부를 기준으로 측정하였다. 이때, 엽록소 형광지수를 측정하기 전에 제조사의 가이드라인에 따라 암적응용 리프클립(dark-adaptation leaf clips)을 활용하여 측정 부위를 약 15분간 암적응 시켰으며(PSI, 2022), 실험 종료일인 2022년 6월 8일에 각 반복당 10회씩 총 3반복 측정하였다. 여기서 식물의 스트레스 지표로 활용이 가능한 다섯가지 형광 매개변수를 선정하여 분석하였다. 광계II의 최대 양자 수율을 나타내는 Fv/Fm (2), 흡수된 광자가 소멸될 확률을 나타내는 ΦDo (3), 반응중심(reaction center)당 흡광량을 나타내는 ABS/RC (4), 반응중심당 소산되는 에너지의 양을 나타내는 DIo/RC (5), 흡광량 기반(absorption basis)의 성능지수(performance index)를 타내는 PIABS (6)는 아래와 같은 수식을 사용하여 계산되었다(Stirbet and Govindjee, 2011; PSI, 2022).

통계처리

실험 결과의 분석은 SAS 9.4(SAS Institute, USA)를 사용하여 분산분석(ANOVA)을 수행하였다. 평균간 비교는 p < 0.05 수준의 던컨의 다중검정(Duncan’s multiple range test)으로 통계분석 하였다.

결과 및 고찰

생육수준 분석

차광처리의 영향을 받은 흰민들레(Taraxacum coreanum)묘의 육안평가 자료는 Fig. 2에 나타났다. 식물체 크기의 변화에서 흰민들레묘는 75% 차광수준 하에서 5.76cm로 가장 높은 초장을 나타내었으며, 초폭은 75% 차광수준에서 13.16cm로 가장 넓었다(Fig. 3A and 3B). 과거 연구에서 소귀나무(Myrica rubra)는 50% 차광수준에서 초장, 잎 그리고 지하부의 건물중이 가장 높게 나타났으나 75% 차광수준부터는 해당 매개변수가 감소하는 경향을 나타내었다(Zeng et al., 2017). 한편, Echeveria agavoides와 E. marcus는 본 실험과 유사하게 차광수준이 높아질수록 초장과 초폭이 늘어나는 경향이 있는 것으로 보고되었다(Cabahug et al., 2017). 흰민들레묘의 근장은 35–75% 차광수준 내에서는 통계적으로 유의미한 차이가 없었으나, 차광수준이 낮아질수록 근장이 높아지는 경향을 보였다(Fig. 3C). 이전 연구에서 섬기린초 ‘아틀란티스’ (Phedimus takesimensis cv. Atlantis) 품종(Lee and Nam, 2022)과 바위솔국(Delosperma cooperi)(Lee et al., 2022b)은 본 실험의 결과와 유사하게 차광수준이 낮아질수록 근장이 증가하는 경향을 나타내었다. 이러한 결과는 상대적으로 식물의 수광량이 높아질수록 식물의 뿌리 길이를 증대시킨다는 기존 연구 결과와 일치하였다(Lee et al., 2020; Huang et al., 2022).

Fig. 3.

Plant sizes and chlorophyll content (SPAD units) responses of T. coreanum seedlings grown under different shading levels for five weeks. Vertical bars represent the standard error, and asterisks (** and ***) indicate significance at p < 0.01 or 0.001, respectively. Different lowercase letters indicate significant differences at p < 0.05 based on Duncan's multiple range test (DMRT). Means were derived from three replications (n = 3), each consisting of ten plants.

식물은 저조도 조건에서 엽병의 길이를 늘리거나 엽면적을 키워 광합성 가용 면적을 증대시키는데(Oh and Kim, 2010), 흰민들레묘는 75% 차광수준에서 가장 높은 엽장과 엽폭을 나타내었으나 보다 높은 차광수준인 99% 차광수준에서는 동화산물 축적에 어려움이 있어 부정적인 생육 결과를 나타낸 것으로 추정된다(Fig. 3D and 3E). 본 실험의 결과와 유사하게 음지식물(shade plant)의 일종인 꿩의비름 ‘러요시’(Hylotelephium telephium cv. Lajos) 품종(Nam et al., 2022)과 Amorphophallus muelleri(Santosa et al., 2006)의 엽장은 75% 차광수준에서 가장 길어지는 것으로 나타났다. 그러나 한편, Begonia albopicta와 B. echinosepala var. elongatifolia는 62% 차광수준에서 엽면적이 가장 넓었으며 B. cucullata var. cucullata와 B. foliosa var. miniata는 76% 수준에서 엽면적이 가장 넓었던 것으로 나타나 같은 속 내에서도 종마다 차이를 보였으며(Jeong et al., 2009), 각 종에 맞는 적정 차광수준에 대한 연구가 필요함을 알 수 있었다. 국화과(Asteraceae)에 속한 상추(Lactuca sativa)의 품종 중 청상추는 차광망(shade net)을 활용한 실험에서 35% 차광수준일 때 엽장과 엽폭이 증대되는 것으로 나타났다(Ju et al., 2022).

엽록소 수치(SPAD units)는 각각 45, 60% 차광수준에서 41.27, 40.74 SPAD units로 높게 나타났으며, 이는 상대적으로 높은 광도를 지닌 35% 차광수준에 비해 엽록소 수치가 약 18.8, 17.3% 더 높은 결과였다(Fig. 3F). 한편, 흰민들레묘는 99% 차광수준에서는 엽록소 수치가 20.92 SPAD units로, 엽록소 수치가 가장 높았던 45–60% 차광수준에 비해 약 48.6–49.3% 수준 더 낮았던 것으로 나타났다. 99% 차광수준과 같이 식물의 광보상점(light compensation point)수준 혹은 그 보다 낮은 광도수준에서는 광합성 기능의 저하로 인해 동화산물 축적에 어려움이 있었던 것으로 보이며, 이로 인해 잎의 발달이 저해되고, 음지회피반응(shade avoidance response)이 일어난 것으로 보인다. 결과적으로 세포의 크기가 크게 신장함에 따라 동일 면적 내 세포의 밀도가 낮아지고 이에 따라 엽록소 수치 또한 낮아진 것으로 추정된다.

흰민들레묘의 지상부 생체중과 건물중은 60% 차광수준에서 각각 696, 123mg으로 가장 무거웠으며, 75% 차광수준 하에서 535, 115mg으로 나타났으나 서로간에 통계적으로 유의미한 차이는 없는 것으로 분석되었다(Fig. 4A and 4B). 과거 연구에서 Aglaonema brevispatha cv. Thai Snowflakes와 나한송(Podocarpus macrophyllus var. maki)은 70% 차광수준에서 가장 무거운 지상부 생체중을 나타내었던 것으로 보고되었으며(Jeong et al., 2017), 이는 본 연구의 결과와 일부 유사하였다. 한편, 적상추와 청상추는 각각 0, 35% 차광수준에서 가장 무거운 지상부 생체중을 나타내는 것으로 보고되었다(Ju et al., 2022).

Fig. 4.

Plant weight and moisture content responses of T. coreanum seedlings grown under different shading levels for five weeks. Vertical bars represent the standard error, and asterisks (*, **, and ***) indicate significance at p < 0.05, 0.01, or 0.001, respectively. Different lowercase letters indicate significant differences at p < 0.05 based on DMRT. Means were derived from three replications (n = 3), each consisting of ten plants.

지상부 수분함량은 60% 차광수준에서 82.3%로 가장 높게 나타나 흰민들레묘는 지상부 생육조건이 유리할수록 지상부에 상대적으로 많은 수분을 저장하는 특성이 있음을 알 수 있었다(Fig. 4C). 지상부 생체중 및 건물중과 반대로 지하부 생체중 및 건물중은 차광수준이 낮아질수록 무거워지는 경향을 보였으며, 35% 차광수준에서 지하부 생체중과 건물중은 각각 390, 173mg로 가장 높게 나타났으나 45–75% 차광수준과 통계적으로 유의미한 차이는 없는 것으로 나타났다(Fig. 4D and 4E). 한편, 99% 차광수준에서는 지하부 생체중과 건물중이 각각 1.7, 0.8mg으로 가장 낮게 나타났다. 음지식물 중 하나인 노루귀(Hepatica asiatica)는 52% 차광수준에서 가장 높은 지하부 건물중을 나타내었으며(Jeong et al., 2015), 주로 광량이 매우 낮은 곳에서 서식하는 A. muelleri는 지하부에 해당하는 모구(corm)와 자구(cormels)의 생체중이 75% 차광수준에서 가장 무거웠던 것으로 조사되었다(Santosa et al., 2006). 흰민들레묘의 지하부 수분함량은 60% 차광수준에서 58.9%로 가장 높게 나타나 지상부 수분함량이 높아질수록 지하부의 수분함량도 함께 높아지는 경향이 있는 것으로 보인다(Fig. 4F).

생육수준 분석 결과 흰민들레묘의 차광육묘에서 지상부 생육이 중점인 경우 식물체의 크기와 생체중, 건물중을 종합적으로 고려할 때 60–75% 차광수준 내에서 재배할 것을 권고하며, 지하부의 경우, 근장과 생체중, 건물중 모두 99% 차광수준을 제외하고는 유의미한 차이가 나타나지 않아 35%에서 75% 사이의 차광수준 모두 적용 가능할 것으로 판단된다.

광합성 반응 분석

차광처리의 영향을 받은 흰민들레묘의 광합성 반응 분석에서 다양한 결과를 나타내었다(Table 2). 엽록소 형광 매개변수 중 하나인 Fv/Fm는 스트레스를 받지 않은 고등식물의 경우 0.78–0.84의 범위에 속하며 최대 양자 수율을 나타내는 매개변수로 활용되고 있다(Butler and Kitajima, 1975; Paillotin, 1976; Bjorkman and Demmig, 1987; Genty et al., 1989; Govindjee, 1995; Govindjee, 2004; Yoo et al., 2012). Fv/Fm은 99% 차광수준을 제외한 모든 처리구에서 정상범주 이내인 것으로 분석되었으며, 99% 차광수준에서는 0.74로 유의미하게 낮게 나타나 상대적으로 광계II(PSII)의 반응중심(reaction center) 일부가 불활성화 되었음을 알 수 있었으며, 결과적으로 이는 앞서 생육수준 분석에서 언급된 것처럼 생육량의 감소 등 부정적인 영향을 보였던 결과와 일치하였다. 과거 연구에서 차나무(Camellia sinensis)묘는 무차광 환경에 Fv/Fm가 정상범주 보다 낮아지는 것으로 나타났으나 95% 차광환경에서 정상수준인 것으로 나타나 적절한 차광수준 하에서는 묘의 광합성 효율에 긍정적인 영향을 줄 수 있음을 알 수 있었다(Shim and Jeon, 2022). 한편, 흡수된 광자가 소멸될 확률을 나타내는 매개변수 ΦDo는 99% 차광수준에서 0.25로 가장 높게 나타나 과도하게 높은 차광수준은 광계II의 반응중심 일부를 불활성 시키는 것으로 보인다. 한편, 35–75% 차광 수준에서는 ΦDo가 0.15–0.16 수준으로 나타났으며, 통계적으로 유의미한 차이는 없는 것으로 분석되었다.

Table 2.

Photosynthetic responses of Taraxacum coreanum seedlings to the shading levels for five weeks

| Shading levels (%) | Fv/Fm | ΦDo | ABS/RC | DIo/RC | PIABS |

| 35 | 0.83 az | 0.16 b | 1.83 b | 0.30 b | 5.05 c |

| 45 | 0.83 a | 0.16 b | 1.72 b | 0.28 b | 6.28 ab |

| 60 | 0.84 a | 0.15 b | 1.68 b | 0.26 b | 7.13 a |

| 75 | 0.83 a | 0.16 b | 1.77 b | 0.29 b | 5.65 bc |

| 99 | 0.74 b | 0.25 a | 2.87 a | 0.80 a | 1.75 d |

| Significancey | *** | *** | *** | *** | *** |

엽록소 형광 매개변수 중 하나인 ABS/RC는 반응중심의 비활성화 수준을 간접적으로 파악할 수 있는 척도가 된다(Spoustova et al., 2013). 이때, 본 연구에서 99% 차광수준 하에서 재배된 흰민들레묘의 ABS/RC는 2.87로 가장 높게 나타나 비활성 상태의 반응중심의 수가 다른 차광수준에 비해 상대적으로 더 많음을 알 수 있었다. 반응중심당 에너지의 소산량(dissipated energy flux)를 나타내는 형광 매개변수 DIo/RC는 Fv/Fm와 ΦDo 등과 같은 스트레스 지표들과 마찬가지로 99% 차광수준에서 0.80으로 가장 높게 나타났으며, 따라서 광계II의 반응중심이 상대적으로 높은 비활성 상태임을 알 수 있었다. Lee et al.(2022c)의 연구에 따르면 몇 가지 실내 관엽식물들은 고온과 연속광 조건에서 상대적으로 고광도 수준에 놓여있는 경우 광스트레스로 인하여 DIo/RC가 높아지는 것으로 나타났다.

PIABS는 흡광량을 기반(absorption basis)으로 한 성능지수다(Srivastava et al., 1999). 해당 지표는 광합성 활성 정도를 종합하여 나타내며 광계II의 빛 에너지 흡수 능력, 전자 전달 효율 및 전자 고정 효율의 집합이다(Thach et al., 2007). PIABS는 광합성 기구의 전반적인 활력도를 나타내며(Strasser et al., 2000; Zivcak et al., 2008), 식물의 건전성을 나타내는 지표로 사용되고 있다(Oukarroum et al., 2007). 본 연구에서 PIABS는 60% 차광수준에서 7.13으로 가장 높게 나타났다. PIABS는 앞서 설명된 생육수준 분석에서 지상부 생체중과 건물중이 가장 높았던 처리구 중 하나인 60% 차광수준의 결과와 일치하여 PIABS가 높아질수록 흰민들레묘가 더 많은 탄소동화작용을 수행할 수 있음을 간접적으로 파악할 수 있었다.

결론적으로 차광수준에 따른 흰민들레묘의 생육수준 분석과 엽록소 형광 분석기법을 기반으로한 광합성 반응을 종합적으로 평가하였을 때, 지상부 생육이 중점이 되는 경우 60–75% 차광수준에서 재배할 것을 권고하며, 지하부의 경우 99% 차광수준을 제외하고 35–75%의 차광수준 모두 적용 가능한 것으로 판단된다.